1. 서론

2. 재료 및 방법

2.1 조사해역 및 조사선 설계

2.2 조사 시스템 및 자료 처리 방법

2.3 수산자원의 현존량 추정법

3. 결과 및 고찰

3.1 음향조사 결과

3.2 어구를 이용한 어획 조사 결과

3.3 울릉도 바다목장해역 우점 어류의 음향 산란 특성

3.4 울릉도 바다목장 해역의 어류 현존량

4. 고찰

1. 서론

우리나라의 연안은 무분별한 해안개발, 양식어업의 증가, 자원 남획, 어장 오염 등으로 평균 어획량이 감소하였고, 1982년 UN의 200해리 배타적경제수역(EEZ) 협정 확대로 인하여 어장 자체도 축소되었다(MIFFAF 2009). 이에 따라 수산자원의 회복과 관리에 대한 필요성이 대두되어, 2001년 통영을 기점으로 전국 각 해역별 맞춤형 바다목장을 생성하는 것으로 바다목장 사업과 수산 자원 관리 사업이 시작되었다. 동해 울진군에는 관광형 바다목장, 남해 여수에는 다도해형 바다목장, 서해 태안에는 갯벌형 바다목장 그리고 제주도엔 관광 체험형 바다목장을 시범 바다목장으로 지정하고 조성하였으며, 그 결과를 바탕으로 전국 각 해역별 특성에 적합한 모델을 개발하고 조성하여 관리하고 있다(Lee et al. 2012). 앞서 선행된 시범 바다목장의 노하우를 바탕으로 수산자원의 회복과 효율적인 관리를 목표로 정부에서는 2006년부터 지속적인 생산력 유지를 위한 바다목장 조성 사업을 추진하고 있으며, 2011년에는 수산자원공단이 설립되어 바다숲 사업을 기반으로 포괄적인 수산자원관리사업을 전담하고 있다(Lee and Kang 1994; Kim et al. 2011).

수산자원을 효율적으로 관리하기 위해서는 바다목장의 정확한 상태를 평가하고 진단해야 하는데 그러려면 서식하는 수산자원의 현존량을 정확하게 조사해야 한다. 수산자원의 현존량을 조사하는 방법에는 자망, 통발 및 조망 등과 같은 어구를 이용한 조사방법, 잠수부 또는 CCTV를 이용한 수중카메라 촬영법 그리고 어군탐지기를 이용한 방법 등이 있다(Kang et al. 2008).

조사 어구를 이용한 방법은 종을 명확하게 규명할 수 있다는 장점이 있지만 환경적 영향에 따라 어구를 설치하는 데 어려움이 있고, 전체 해역을 조사하는 것은 시간적, 경제적 어려움이 있다. 잠수부 및 CCTV 등을 활용하여 직접 촬영하는 조사 방법은 현장의 수질, 수심의 한계성 및 어류의 회피본능 자극 등을 이유로 정량적인 데이터 수집에 대한 어려움이 있다. 수중음향 조사기법은 조사 해역 내 우점 어류의 음향산란강도(Target strength, TS)와 현장조사를 통한 체적산란강도(Volume back scattering strength, SV)를 기반으로 수산자원 현존량을 파악할 수 있는데 상대적으로 짧은 시간 동안 넓은 해역 전 수층을 조사할 수 있다는 장점이 있다(Hwang et al. 2004; MIFFAF 2008; Oh et al. 2010).

이 조사방법은 이미 노르웨이, 캐나다 등 여러 선진국에서 수산자원을 평가하는 도구로 활발하게 사용되고 있다(Ohshimo 2004; Kang et al. 2008).

따라서, 본 연구에서는 수중 음향을 이용해 연안 바다목장이 조성된 울릉도 연안 바다목장 해역에 서식하는 어류의 분포 및 현존량을 파악하여 어민의 소득 증대 및 지속 가능한 어업의 활용 방안으로 사용하고자 한다.

2. 재료 및 방법

2.1 조사해역 및 조사선 설계

본 조사는 음향을 이용하여 울릉도에 조성된 바다목장 해역에 서식하는 어류의 분포 밀도 및 현존량을 St. 1에서 St. 32 해역 파악하였다(Fig. 1). 조사 일자는 1차는 2023년 06월 16일, 2차는 2023년 08월 30일, 3차는 2023년 10월 26일 총 3회 수행되었다. 조사 면적에 따라 조사 라인을 설정하였고, 조사해역 범위 내에서 Aglen (1983)의 DOC (Degree of coverage)의 식 (1)을 이용하여 설정하여 조사하였다.

여기서, N은 조사 정선의 길이, A는 조사해역의 면적이다. 조사 정선의 길이는 약 16.1 km이고 조사 면적은 약 4 km2이다. DOC의 값이 6 이하가 되지 않도록 하고 수평으로 평행하게 조사선을 설정하여 각 해역별로 주ㆍ야간 각 1회씩 정선 조사를 실시하였다.

2.2 조사 시스템 및 자료 처리 방법

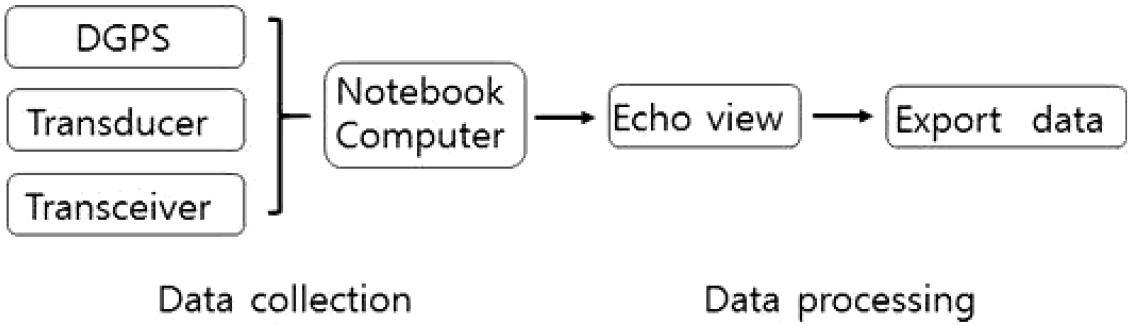

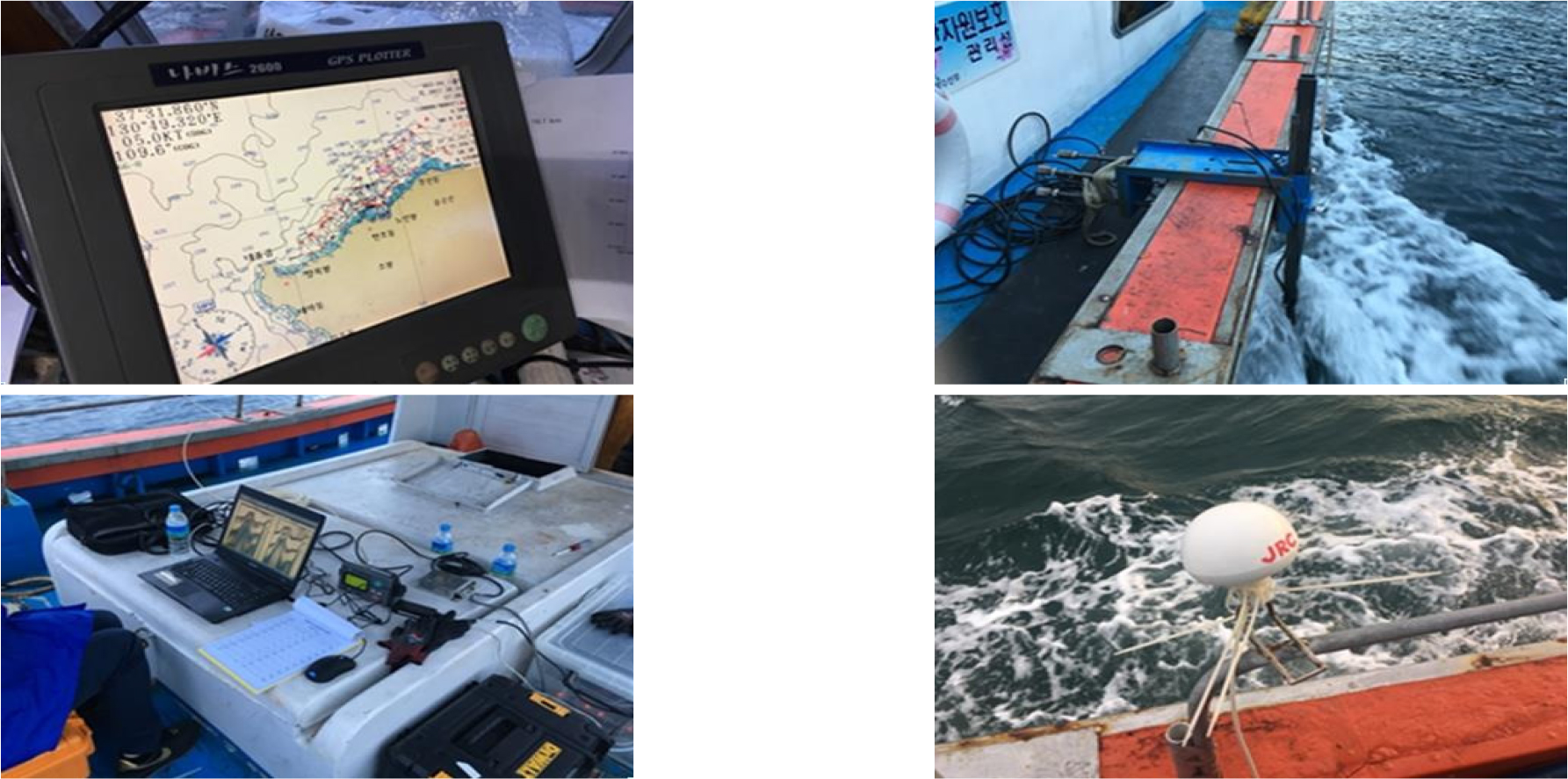

음향을 이용한 바다목장 현장조사는 과학어군탐지기 split beam 방식의 120 kHz 주파수를 사용하여 음향 데이터를 수집하였다(EK-60, Simrad, Norway). 어군탐지기는 크게 송수파기(Transducer 38&120 kHz), 표시기(sens p560, Samsung, Korea), 제어기(GPT 38&120 kHz)로 구성되어 있다. 송수파기 부분은 지지대를 이용하여 선박의 현측에 부착하여 조사하였다(Fig. 2).

선박이 항주 중에는 기포가 발생되고 음향 조사 특성상 이 기포의 영향을 많이 받기 때문에 송수파기를 수면에서 1.5~2 m 아래에 설치하였고, 선속은 5~6 knots를 유지한 상태에서 조사하였다. 음향 자료 수집 시 어초와 해저 부분의 탐지능력을 높이기 위하여 음파의 펄스 폭을 0.512 m/s로 설정하였고, 펄스 반복 주기는 1초로 설정하여 데이터를 수집하고, 표시부에서 실시간으로 확인하며 하드디스크에 저장하였다. 현장 좌표는 정확성을 높이기 위해 DGPS (DGPS. SPR-1400, Samyoung, Korea)를 사용하여 음향데이터와 같이 하드디스크에 저장하였다(Fig. 3).

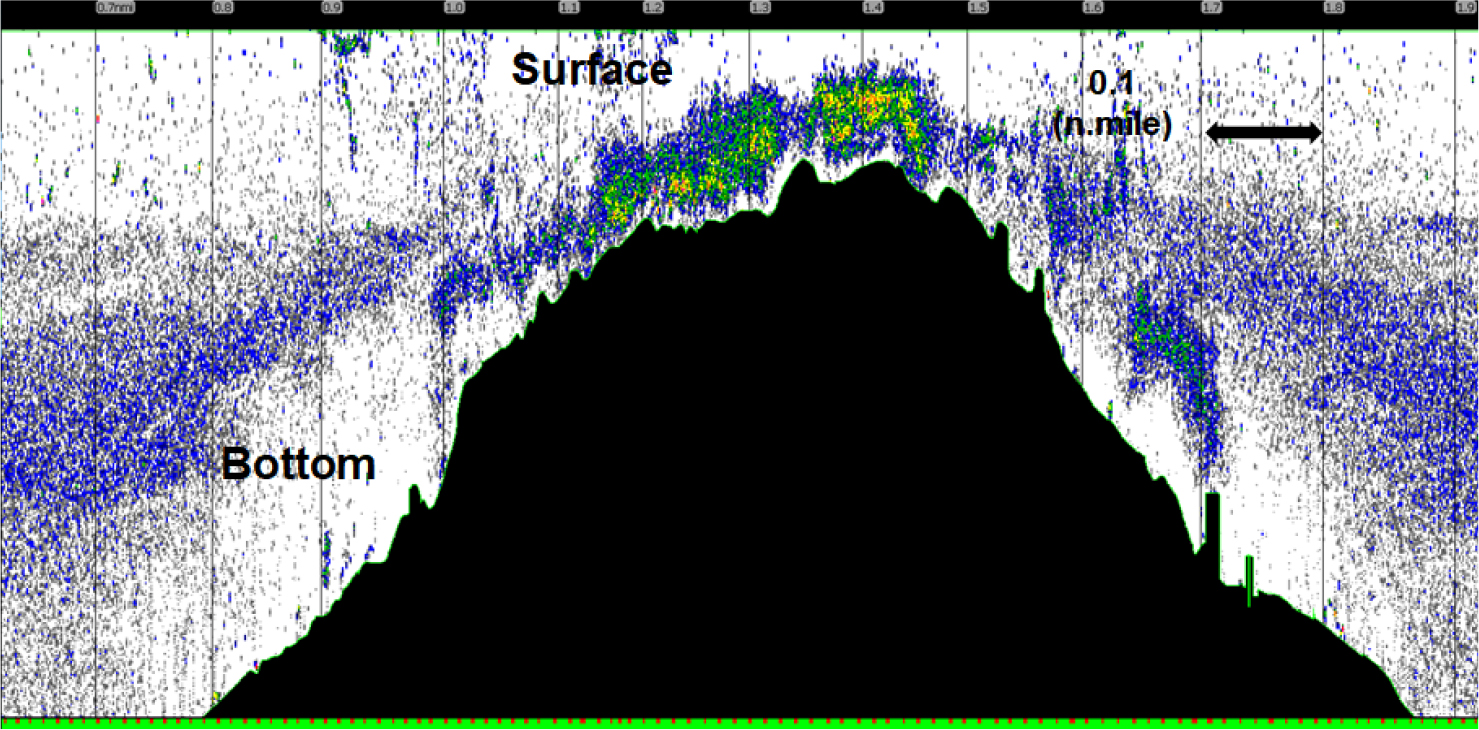

이렇게 수집한 음향 자료는 음향데이터 분석소프트웨어 EchoView version 8 (Myriax)를 이용하여 분석하였다. 해수면 3.0 m 해저면 부분을 제거한 다음 0.1 n.mile 의 EDSU (Elementry Distance Sampling Unit) 간격으로 추출하여 적분값으로 표현된 면적산란계수(Nautical Area Scattering Coefficient, NASC, m2/n.mile2) 값으로 나타내어 표현하였다(Fig. 4).

2.3 수산자원의 현존량 추정법

본 연구는 과학어탐을 이용하여 각 조사 해역별 어류의 현존량을 파악하기 위해 현장에서 수집한 체적산란강도(Volume backscattering strength, SV) 데이터를 0.1 n.mile 간격으로 적분하여 NASC 값으로 변환하여 이용하였다. 변환하는 관계식은 식 (2)와 같다.

과학어군탐지기에서 탐지되는 각 개체의 TS값과 현장에서 수집된 데이터의 변환 값인 NASC값을 역으로 계산하면 어군의 밀도(, g/m2)를 산정할 수 있다(McClatchie et al. 2003; Simmonds and MacLennan 2005). 여기서 대상 어류의 체장(L, cm)에 따른 TS와 후방산란단면적은 각각 식 (3)과 식 (4)와 같이 나타낼 수 있다.

서식하는 어류의 체장(L, cm) 및 체중(w, g) 관계식은 다음 식 (5)와 같이 나타낼 수 있다.

따라서, 조사 해역에 분포하는 어류의 밀도ρ는 식 (3), 식 (4) 값에 의하여 식 (6) 분석하여 파악할 수 있다.

그리고, 어군의 밀도(ρ)는 식 (6) 같이 0.1 n.mile 간격으로 적분값인 NASC를 어군의 TS (σ) 값으로 나눈 다음 어체의 중량 (ω)를 곱하여 값을 구한다. 식 (6) 우변에서 NASC를 제외한 나머지 부분은 어류의 TS의 특성과 체장-체중을 고려한 부분으로 각 해역별 음향자료로부터 밀도를 계산하는 변환계수(Conversion factor CF)로 나타낸다.

펄스 에코법을 사용하는 과학어군탐지기로 수중 생물을 탐지할 때, 이 펄스와 음향 빔의 지향각으로 정의되는 수중의 공간적 범위 내에 포함되는 모든 에코 신호는 하나의 레벨로 수신된다. 또한, 앞에서 언급한 바와 같이 에코 적분법은 음향신호가 개체어의 에코든 어군의 에코든 상관없이 적분하게 되므로, 과학어군탐지기에 수신되는 에코 신호에 여러 어종이 포함되어 있다 할지라도으면, 이를 각각의 어종으로 분리할 수 없는 경우가 대부분이다. 그러나, 조사 해역에 대하여 어종들의 분포 특성이 어획 조사 위치와 동일한 특성을 가진다고 가정하면, 어획 조사로부터 얻은 어종들의 구성비와 각 대상 어종의 음향산란특성을 고려하여, 음향적분값을 각 어종별로 배분할 수 있다. 어종에 의한 면적산란계수를 NASC라 하면, 그 값은 다음의 식 (7) 추정된다.

여기서, NASC는 전체 해역에 대한 면적산란계수, 은 어획된 어종의 수, 는 어종 의 어획 비율, 는 어종 의 평균 음향 산란 단면적을 나타낸다.

식 (8)로 조사 해역의 어군 평균 밀도()를 구한 후, 조사 해역의 면적(, m2)을 곱하여 어류의 현존량을 계산하였다(Jolly and Hampton 1990).

3. 결과 및 고찰

3.1 음향조사 결과

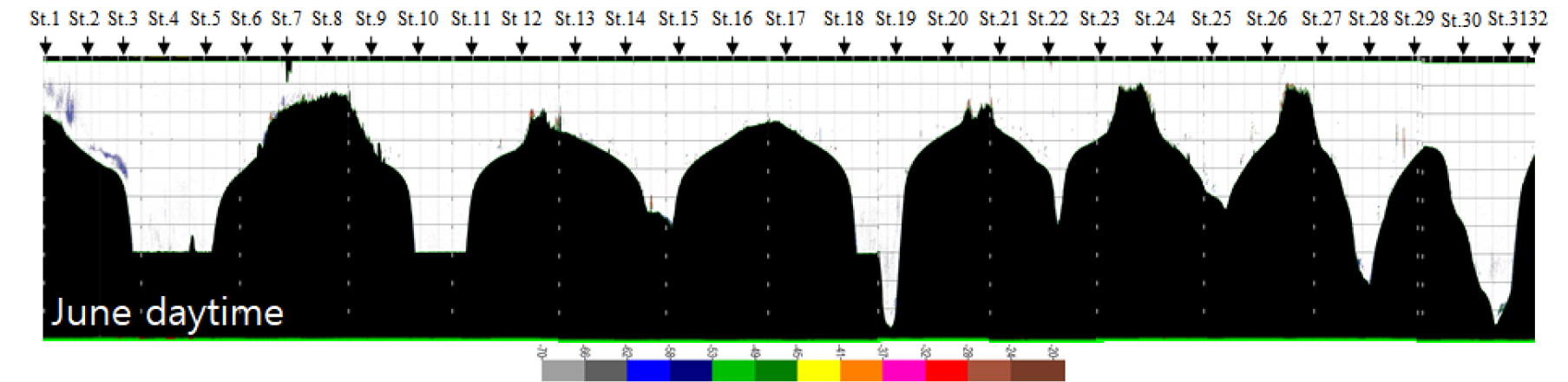

3.1.1 2023년 06월 16일 주간(1)에 어류의 수직분포

울릉도 해역에서 주간에 조사한 어류의 수직 분포는 Fig. 5와 같이 나타났다. 가로축은 시간과 정점의 변화를, 세로축은 수심의 변화를 나타낸다. Fig. 5 아래의 스케일 바는 어류의 강도인데 어류의 강도가 높아질수록 빨간색으로, 낮을수록 회색으로 나타내었다.

2023년 6월 16일 주간 조사 해역의 수심분포는 3~100 m였고, 조사해역의 저층에서 긴 띠 형태로 어초 주변에 분포하는 것으로 나타났다. St. 1~3, St. 8~9, St. 12~15, 정점의 저층에서 중ㆍ소형 어군이 분포하는 것으로 나타났다.

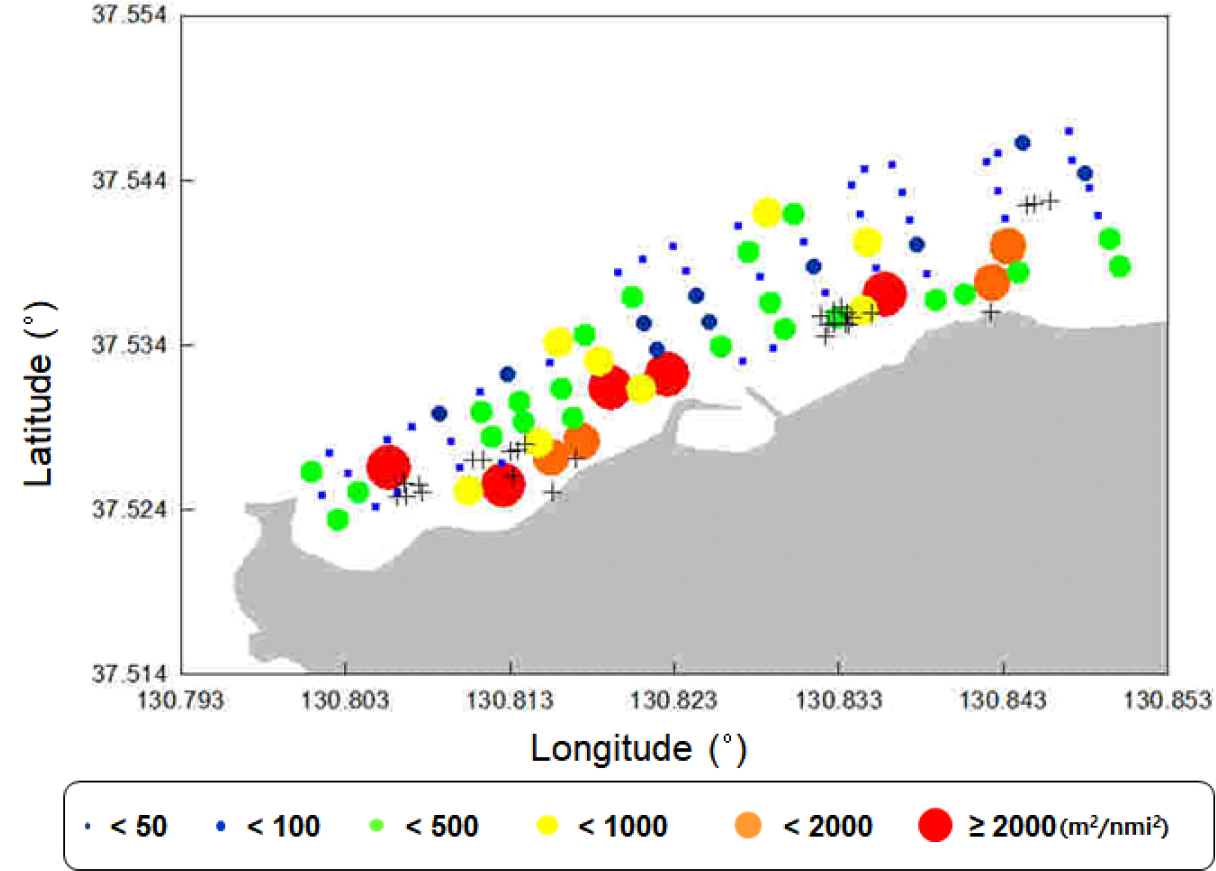

3.1.2 2023년 06월 16일 주간(1)에 어류의 시ㆍ공간적 분포

어류의 주간 시ㆍ공간적 분포 특성을 파악하기 위하여 수직으로는 해수면에서 해저면까지, 수평으로는 0.1 n.mile의 EDSU 마다 적분하여 얻은 NASC값으로 어류의 분포를 나타내었고, “+”표시는 어초가 설치된 위치를 표시하여 Fig. 6과 같이 나타내었다. NASC값은 어류의 음향학적 밀도 나타낸 것으로 (50 m2/nmi2, 100 m2/nmi2, 500 m2/nmi2, 1000 m2/nmi2, 2000 m2/nmi2)을 기준으로 분류하여 원의 크기 및 색깔별로 그 값의 크기를 표시하였다.

2023년 6월 16일 주간의 어류 밀도는 조사 해역에서 아래쪽으로 강하게 나타났다. 전체 NASC값 중 50 m2/nmi2 미만은 44%, 100 m2/nmi2 미만은 13%, 500 m2/nmi2 미만은 19%, 1000 m2/nmi2 미만은 8%, 2000 m2/nmi2 미만은 8%, 2000 m2/nmi2 이상은 8%로 나타났다. 대부분의 어류 밀도는 44%를 차지한 50 m2/nmi2 미만이었다.

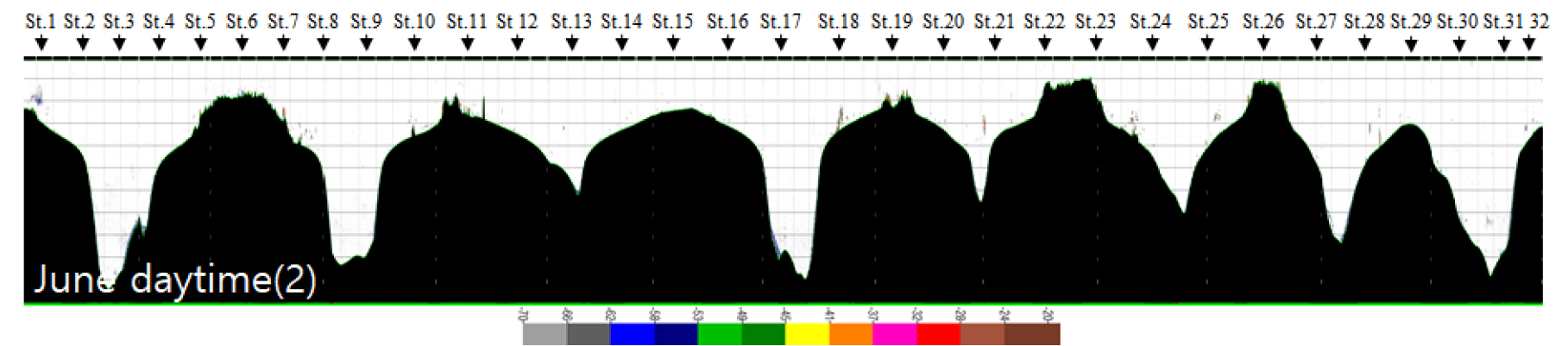

3.1.3 2023년 06월 16일 주간(2)에 어류의 수직분포

동해 먼바다는 너울이 높은 해역이고, 울릉도 섬의 특성상 조사 해역의 접근이 쉽지 않은데다 조사 다음날인 17일은 해상 날씨가 좋지 않아 2023년 06월 16일은 주간 조사를 2회 실시하였다. 주간(2)에 조사한 어류의 수직 분포는 Fig. 7과 같이 나타났다. St. 1에서 중층 가까이 중형 어군이 관측되었고, St. 7~8까지에서 저층에서 강한 어군이 탐지되었고, St. 10~12, St. 18~19, St. 21, St. 24~26, St. 28~29 정점에서 중ㆍ소형 어군이 나타났다. 조사 해역의 저층에서 정착성 어군이 탐지되었다.

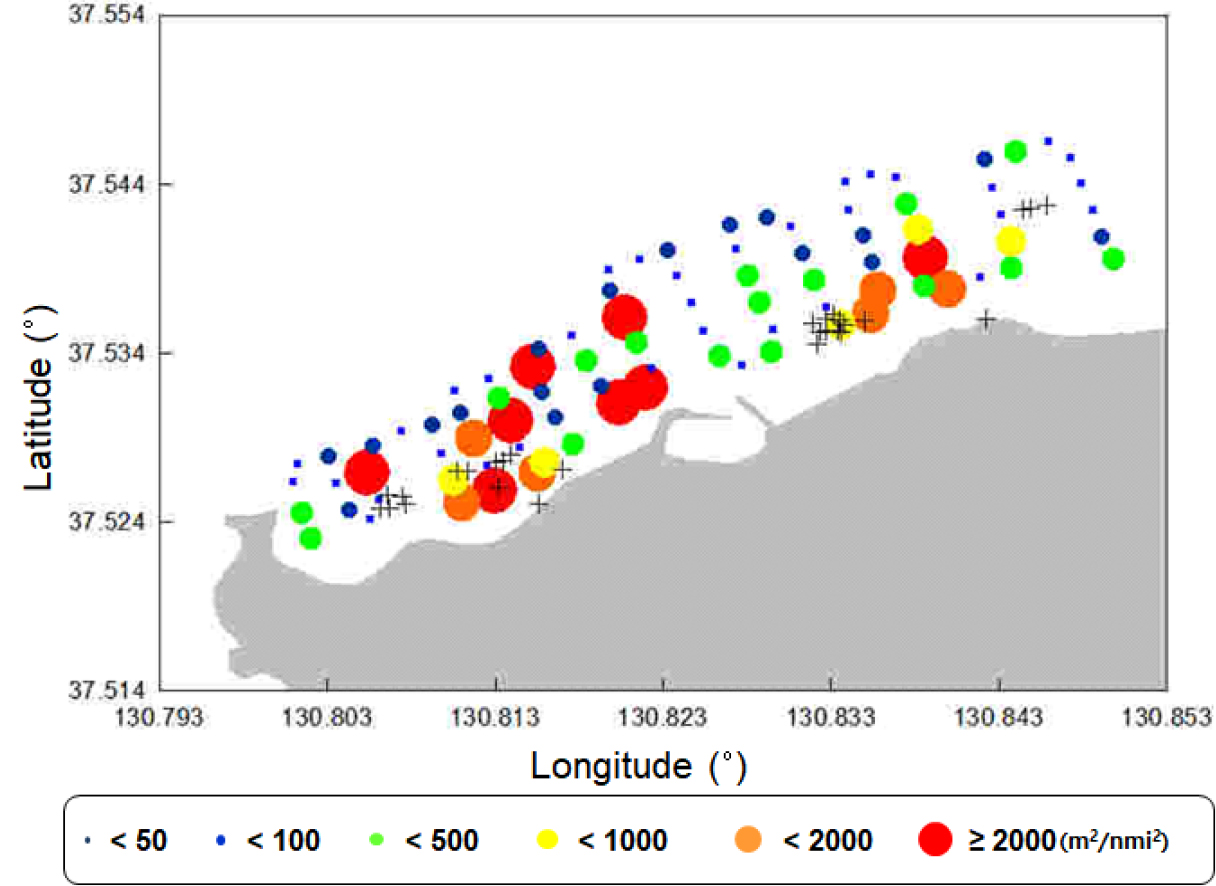

3.1.4 2023년 06월 16일 주간(2)에 어류의 시ㆍ공간적 분포

주간(2)의 시ㆍ공간적 분포는 Fig. 8과 같이 나타났다. 주로 연안 쪽, 인공어초 주변에서 어군이 강하게 나타났다. 전체 NASC값 중 50 m2/nmi2 미만은 37%, 100 m2/nmi2 미만은 22%, 500 m2/nmi2 미만은 21%, 1000 m2/nmi2 미만은 6%, 2000 m2/nmi2 미만은 6%, 2000 m2/nmi2 이상은 10%로 나타났다. 대부분의 어류 밀도는 37%를 차지한 50 m2/nmi2 미만이었다.

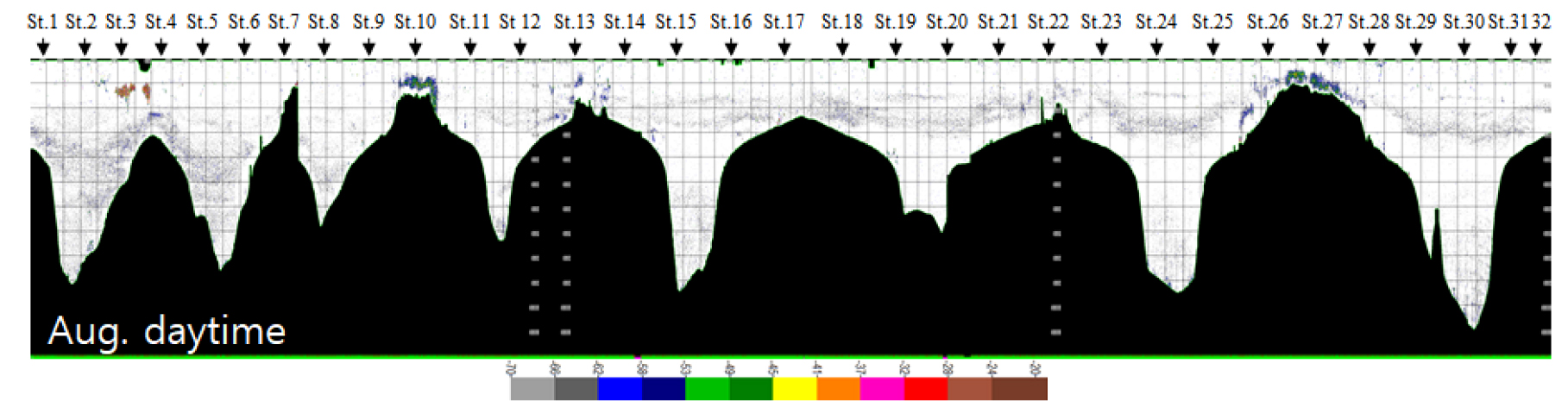

3.1.5 2023년 08월 30일 주간(3)에 어류의 수직분포

주간의 시ㆍ공간적 분포는 Fig. 9와 같이 나타났다. 이때도 주로 연안 쪽, 인공어초 주변에서 어군이 강하게 나타났다. 전체 NASC값 중 50 m2/nmi2 미만은 37%, 100 m2/nmi2 미만은 22%, 500 m2/nmi2 미만은 21%, 1000 m2/nmi2 미만은 6%, 2000 m2/nmi2 미만은 6%, 2000 m2/nmi2 이상은 10%로 나타났다. 대부분의 어류 밀도는 37%를 차지한 50 m2/nmi2 미만이었다.

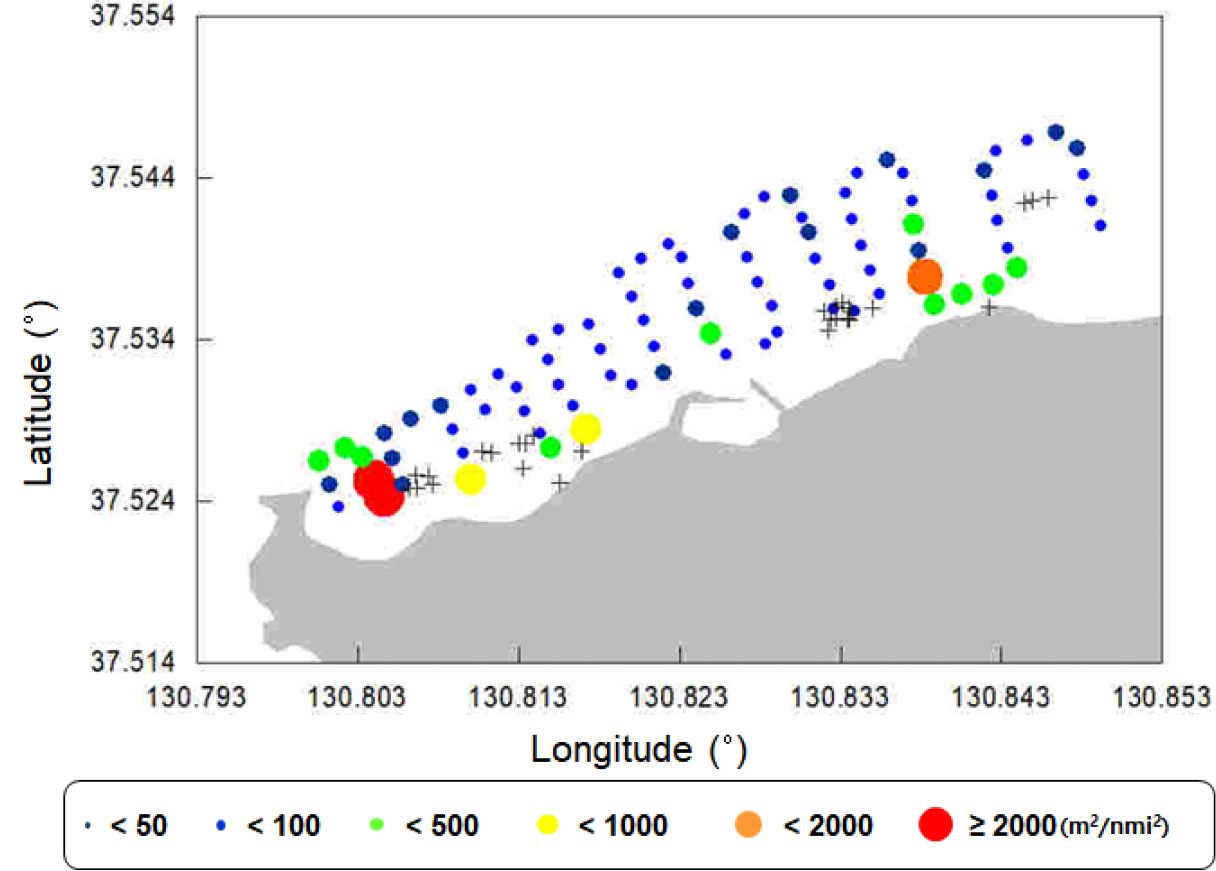

3.1.6 2023년 08월 30일 주간(3)에 어류의 시ㆍ공간적 분포

주간의 시ㆍ공간적 분포는 Fig. 10과 같이 나타났다. 대부분의 어군이 조사 해역 연안에서 나타났고, 각 개체어가 전체 해역에 분포하였다. 전체 NASC값 중 50 m2/nmi2 미만은 55%, 100 m2/nmi2 미만은 17%, 500 m2/nmi2 미만은 12%, 1000 m2/nmi2 미만은 6%, 2000 m2/nmi2 미만은 3%, 2000 m2/nmi2 이상은 7%로 나타났다. 대부분의 어류 밀도는 17%를 차지한 50 m2/nmi2 미만이었다.

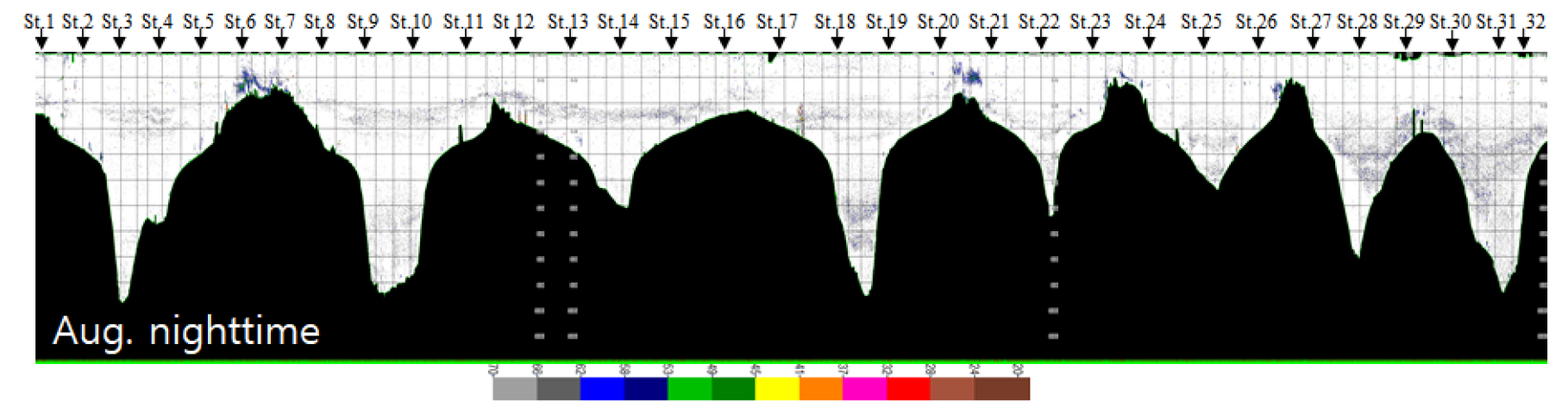

3.1.7 2023년 08월 30일 야간에 어류의 수직분포

야간에 조사한 어류의 수직 분포는 Fig. 11과 같이 나타났다. 조사 해역의 중층에 어군이 분포했는데, St. 6~7, St. 12~13, St. 17~18 정점에서 강하게 나타났고, 조사 해역 중ㆍ저층에서 각 개체별로 어류가 분포하였다.

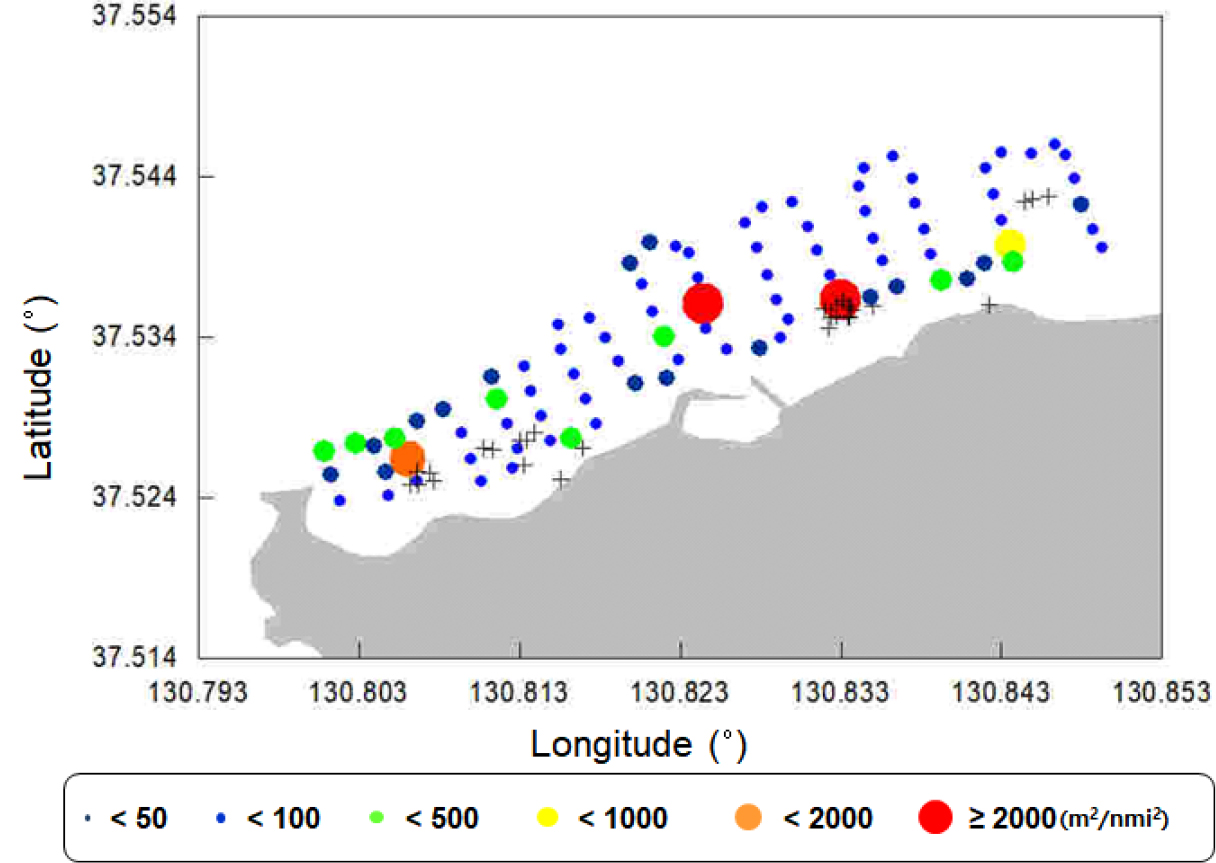

3.1.8 2023년 08월 30일 야간에 어류의 시ㆍ공간적 분포

야간의 시ㆍ공간적 분포는 Fig. 12와 같이 나타났다. 조사 해역 연안에 주로 강한 어군이 분포하였으며, 주로 인공어초 주변에서 강한 반응이 나타났다. 전체 NASC값 중 50 m2/nmi2 미만은 23%, 100 m2/nmi2 미만은 38%, 500 m2/nmi2 미만은 31%, 1000 m2/nmi2 미만은 2%, 2000 m2/nmi2 미만은 3%, 2000 m2/nmi2 이상은 3%로 나타났다. 대부분의 어류 밀도는 38%를 차지한 100 m2/nmi2 미만이었다.

3.1.9 2023년 10월 26일 주간에 어류의 수직분포

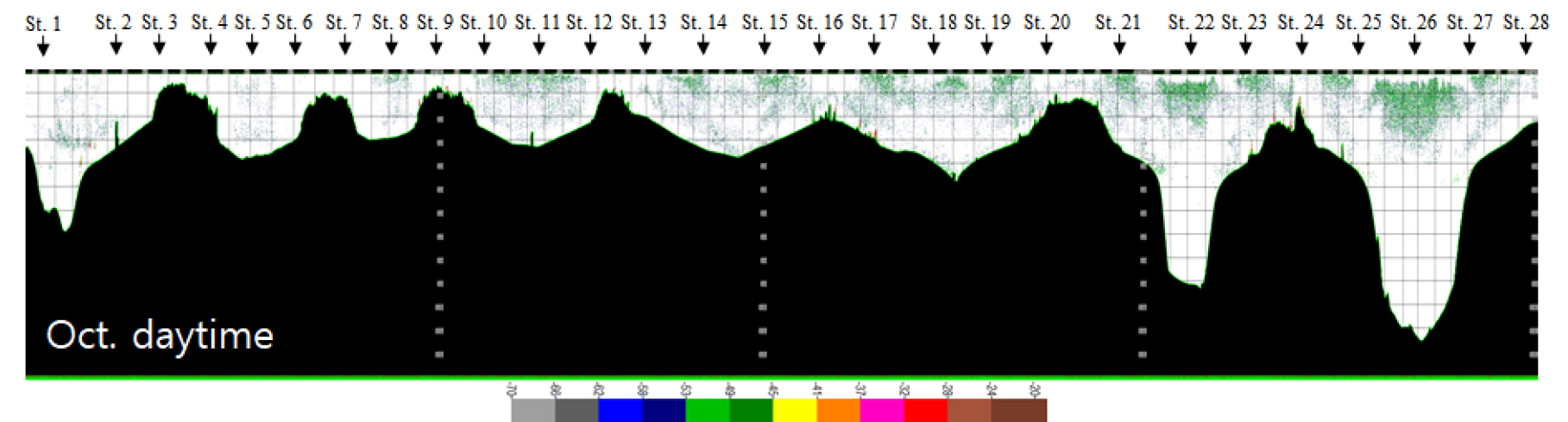

주간에 조사한 어류의 수직 분포가 Fig. 13과 같이 나타났다. 조사 해역의 표층에서 저층까지 넓게 각 개체별로 어류가 분포하고 있으며, St. 5~7, St. 11, St. 14, St. 21 St. 27~28 정점에서 소형 어군들이 저층에 분포하는 것으로 나타났다.

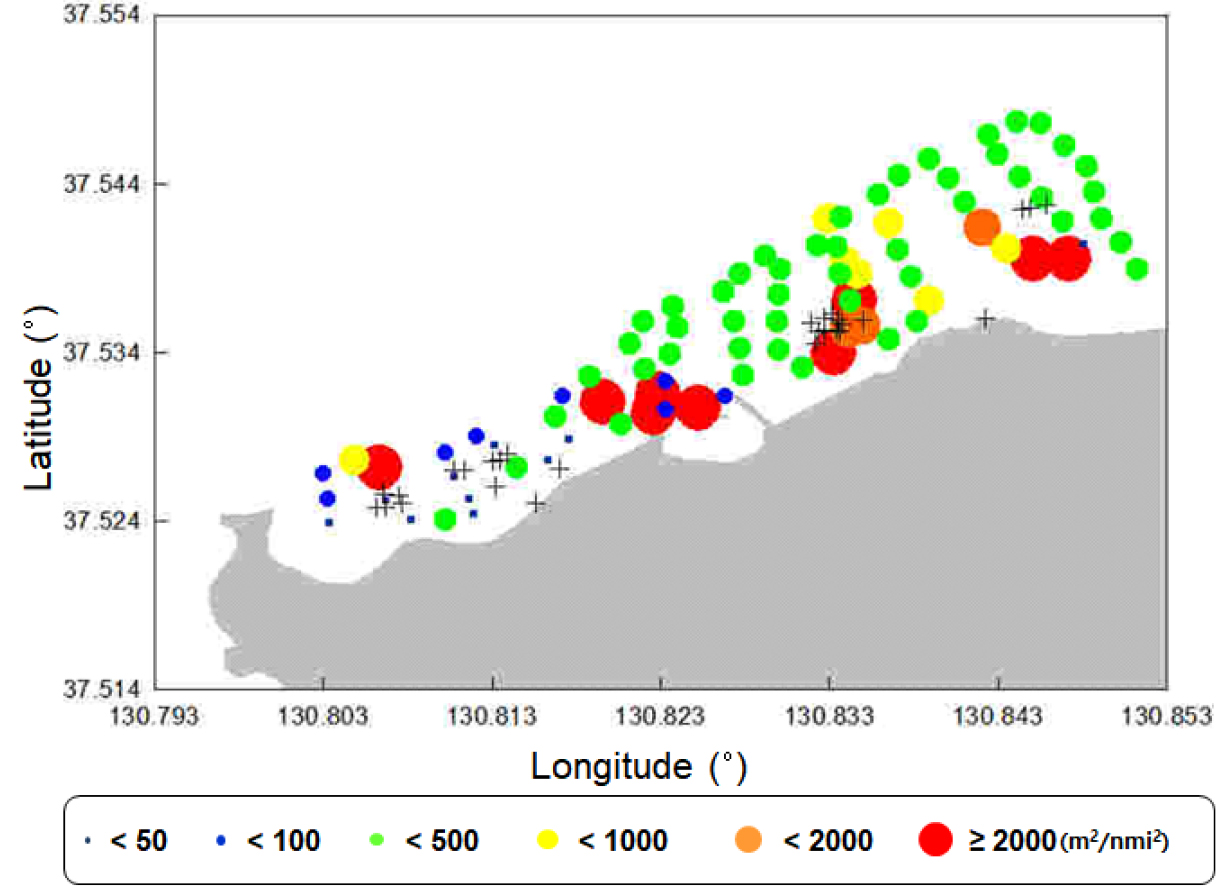

3.1.10 2023년 10월 26일 주간에 어류의 시ㆍ공간적 분포

주간의 시ㆍ공간적 분포는 Fig. 14와 같이 나타났다. 조사 해역의 표층과 중층에서 각 개체별 어류가 분포하고 있었고, 조사 해역 연안에서 강한 어군이 탐지되었다. 전체 해역에서 전체 NASC값 중 50 m2/nmi2 미만은 12%, 100 m2/nmi2 미만은 9%, 500 m2/nmi2 미만은 57%, 1000 m2/nmi2 미만은 8%, 2000 m2/nmi2 미만은 4%, 2000 m2/nmi2 이상은 10%로 나타났다. 대부분의 어류 밀도는 57%를 차지한 500 m2/nmi2 미만이었다.

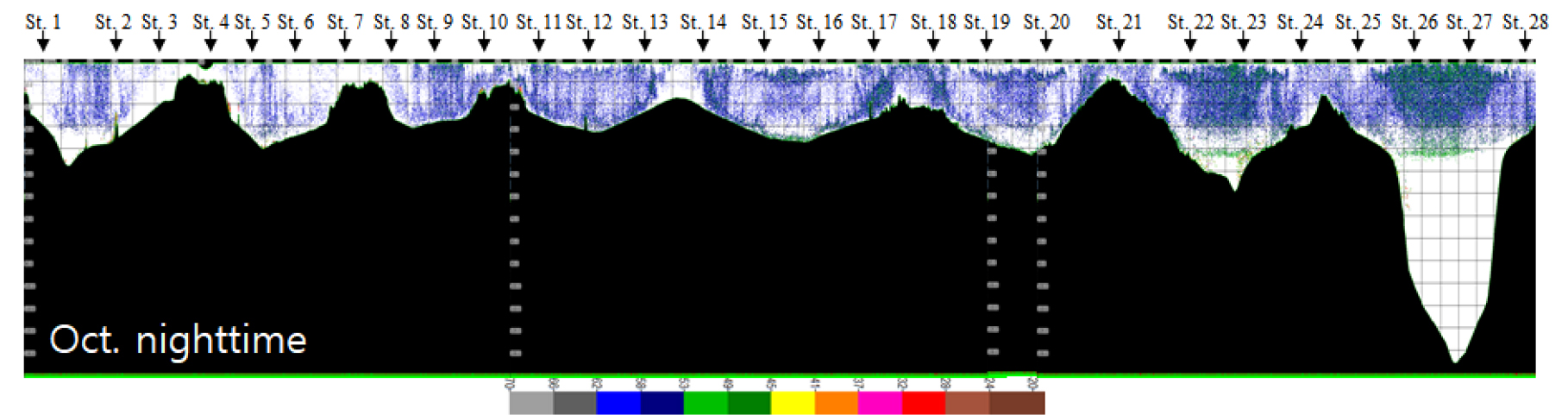

3.1.11 2023년 10월 26일 야간에 어류의 수직분포

야간에 조사한 어류의 수직 분포는 Fig. 15와 같이 나타났다. 조사 해역 St. 2~3, St. 4~5, St. 10~11, St. 21~24, 저층에서 소형 어군이 분포하는 것으로 나타났고, 그 외 해역에서는 수심 40 m에서 긴 띠를 이루며 어류 각 개체별로 분포하였다.

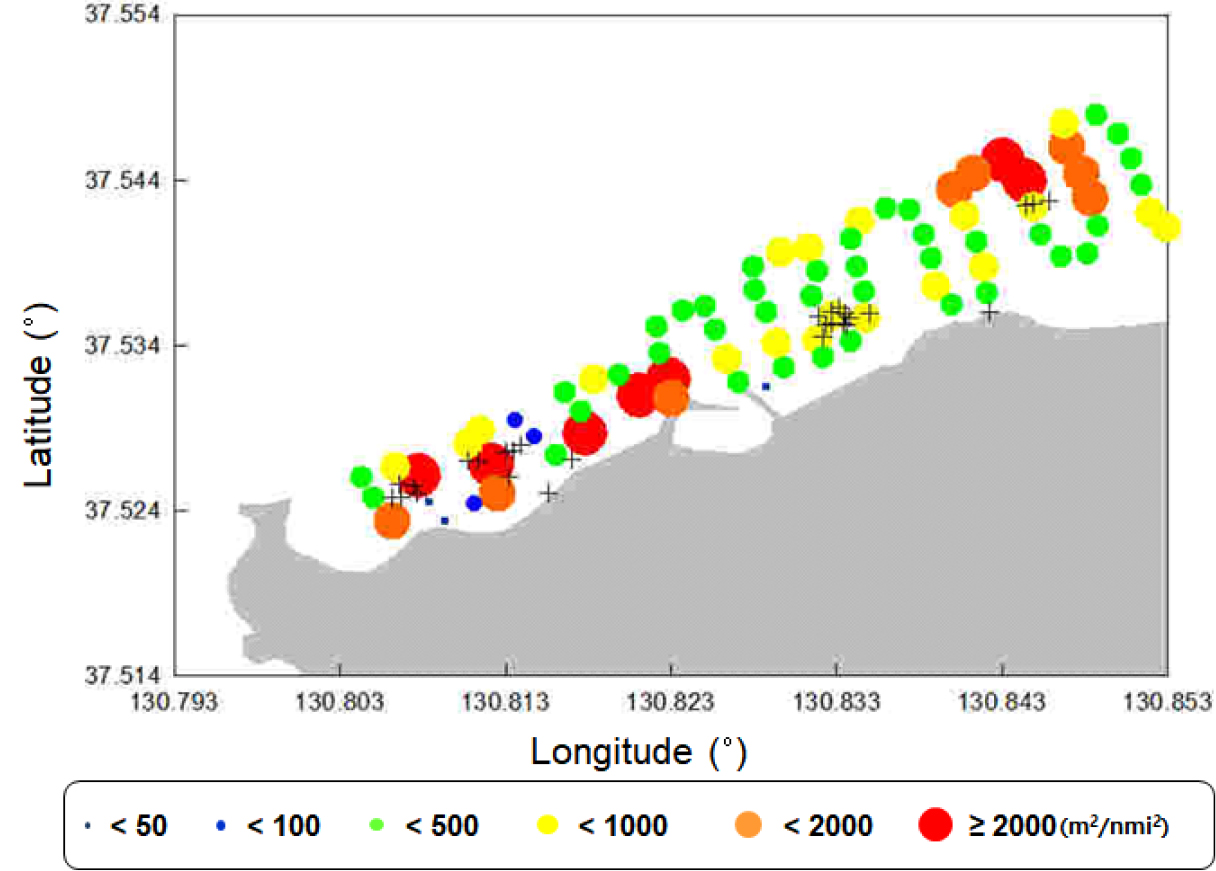

3.1.12 2023년 10월 26일 야간에 어류의 시ㆍ공간적 분포

야간의 시ㆍ공간적 분포는 Fig. 16과 같이 나타났다. 조사 해역의 연안에서 어류의 강도가 강하게 나타났고, 소형 어군의 형태로 분포하였다. 전체 NASC값 중 50 m2/nmi2 미만은 4%, 100 m2/nmi2 미만은 4%, 500 m2/nmi2 미만은 49%, 1000 m2/nmi2 미만은 24%, 2000 m2/nmi2 미만은 10%, 2000 m2/nmi2 이상은 9%로 대부분의 어류 밀도는 49%를 차지한 500 m2/nmi2 미만이었다.

3.2 어구를 이용한 어획 조사 결과

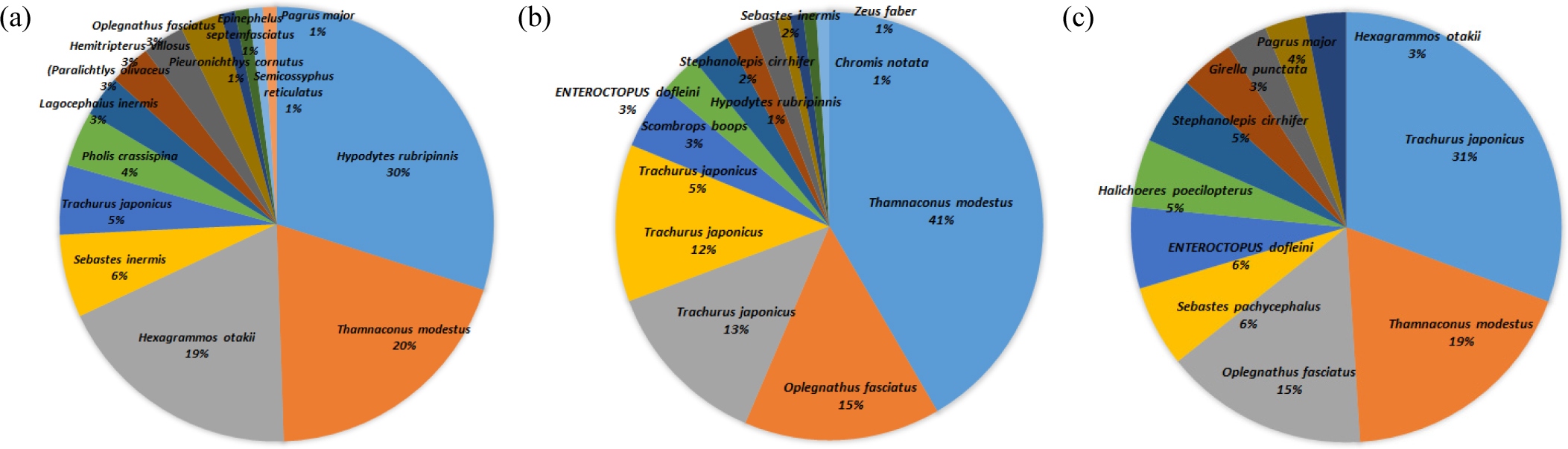

음향을 이용하여 조사 해역에 서식하는 어류의 현존량을 평가하기 위해서는 그 해역에서 서식하는 어종의 구성비, 체장-체중 정보 등 어종의 생물학적 정보가 필요하다. 본 연구의 대상 해역에 서식하는 어류는 한국수산자원공단에서 통발. 자망을 이용하여 어획하였다. 울릉도 해역의 어획 조사는 6월, 8월, 10월에 이루어졌다.

6월에 어획된 어류는 Fig. 17(a)와 같이 나타났다. 어획된 종은 흑돔(Semicossyphus reticulatus), 참돔(Pagrus major), 전갱이(Trachurus japonicus), 자리돔(Chromis notatus), 용치놀래기(Halichoeres poecilopterus), 삼세기(Hemitripterus villosus), 볼락(Sebastes inermis), 베도라치(Pholis crassispina), 밀복(Lagocephaius inermis), 미역치(Hypodytes rubripinnis), 문어(ENTEROCTOPUS dofleini), 말쥐치(Thamnaconus modestus), 돌돔(Oplegnathus fasciatus), 도다리(Pieuronichthys cornutus), 능성어(Epinephelus septemfasciatus), 넙치(Paralichtlys olivaceus) 등이었으며, 우점 어류로는 음향으로 탐지가 어려운 저서어류를 제외하고 조피볼락(Sebastes schlegeli), 말쥐치(Thamnaconus modestus), 쥐노래미(Hexagrammos otakii)로 나타났다.

8월에 어획된 어류는 Fig. 17(b)와 같이 나타났다. 황어(Tribolodon hakonensis), 쥐치(Stephanolepis cirrhifer), 쥐노래미(Hexagrammos otakii), 조피볼락(Sebastes schlegeli), 성대(Chelidonichthys spinsus), 방어(Seriola quinqueradiata), 문치가자미(Limanda yokohamae), 망상어(Ditrema temmincki), 말쥐치(Thamnaconus modestus), 넙치(Paralichtlys olivaceus), 등이 어획되었으며, 음향으로 탐지가 어려운 저서어류를 제외하고 조피볼락(Sebastes schlegeli), 망상어(Ditrema temmincki), 방어(Seriola quinqueradiata)로 나타났다.

10월에 어획된 어류는 Fig. 17(c)와 같이 나타났다. 어획된 종의 정보는 쥐노래미(Hexagrammos otakii), 조피볼락(Sebastes schlegeli), 성대(Chelidonichthys spinsus), 방어(Seriola quinqueradiata), 망상어(Ditrema temmincki), 말쥐치(Thamnaconus modestus), 돌돔(Oplegnathus fasciatus), 노래미(Hexagrammos agrammus), 넙치(Paralichtlys olivaceus) 등이 어획되었으며, 음향으로 탐지가 어려운 저서어류를 제외하고 망상어(Ditrema temmincki), 말쥐치(Thamnaconus modestus), 쥐노래미(Hexagrammos otakii)로 나타났다.

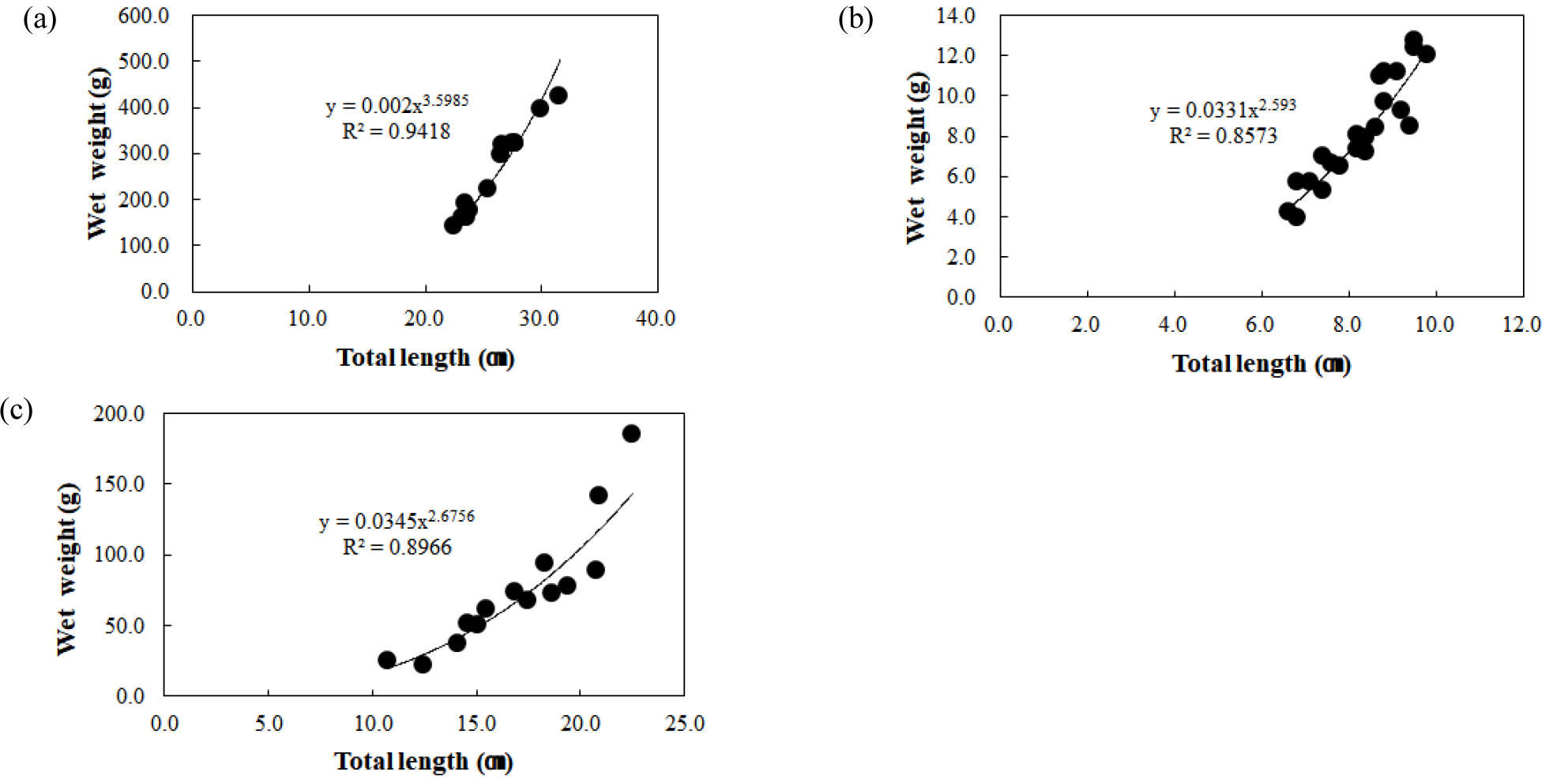

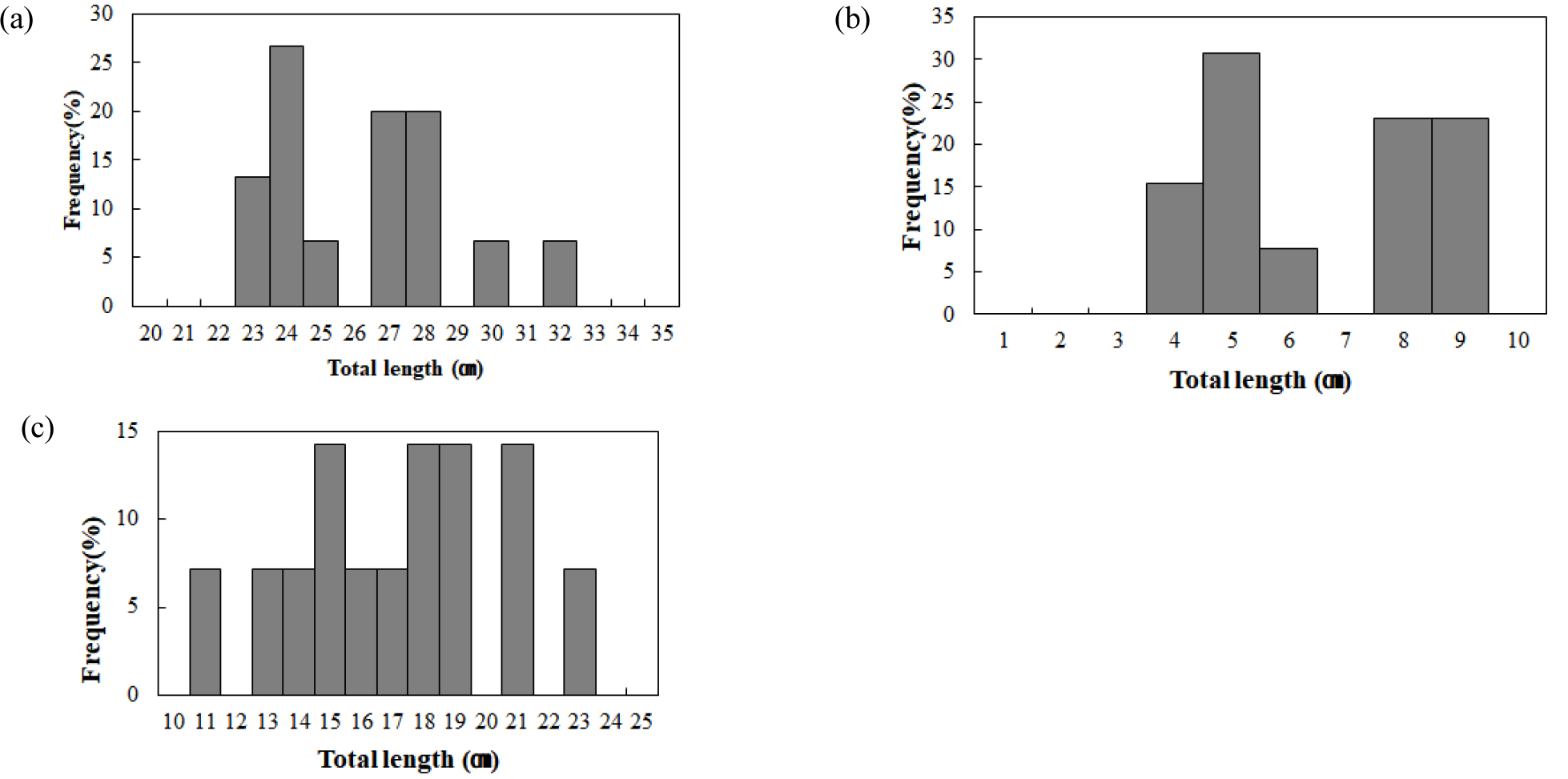

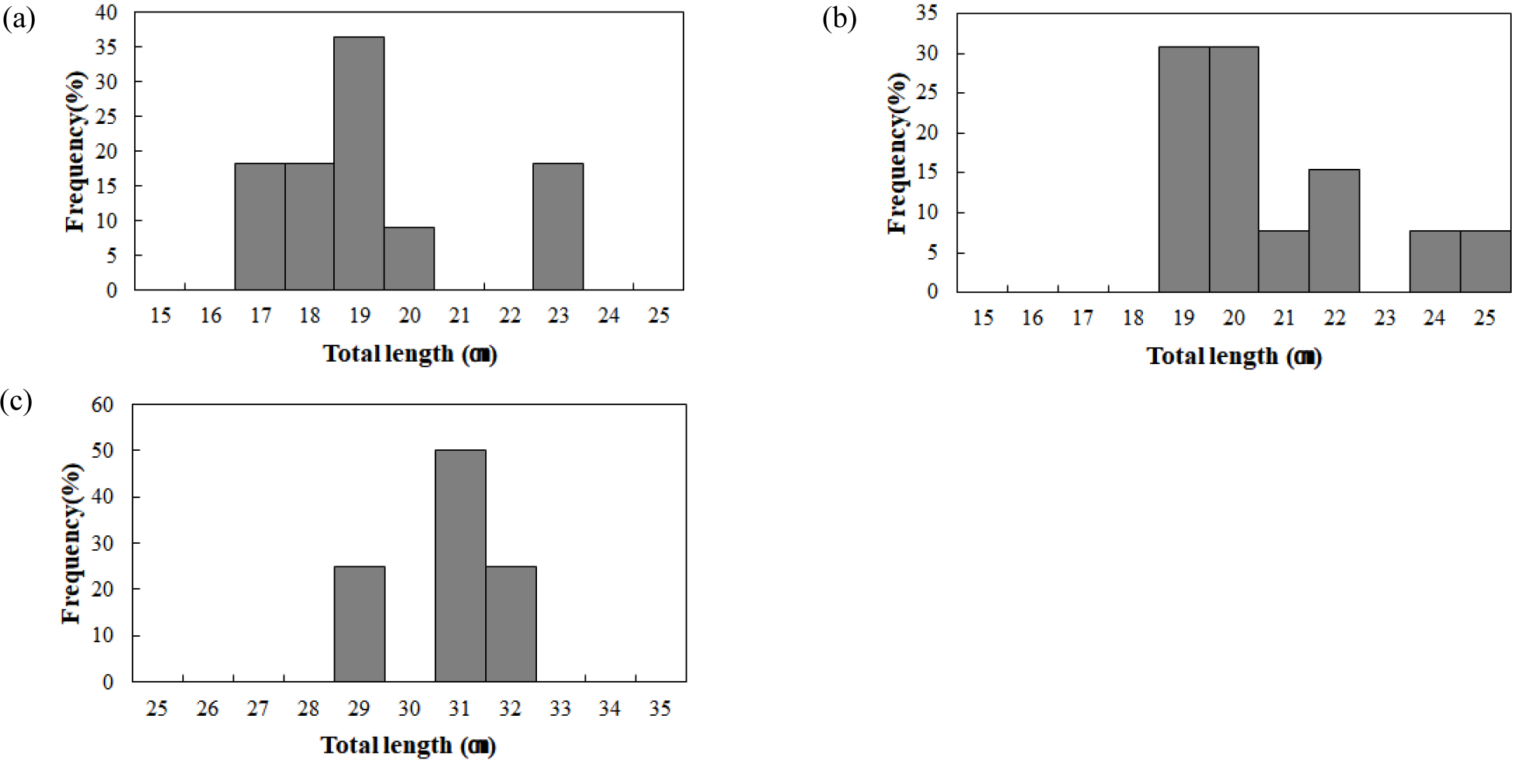

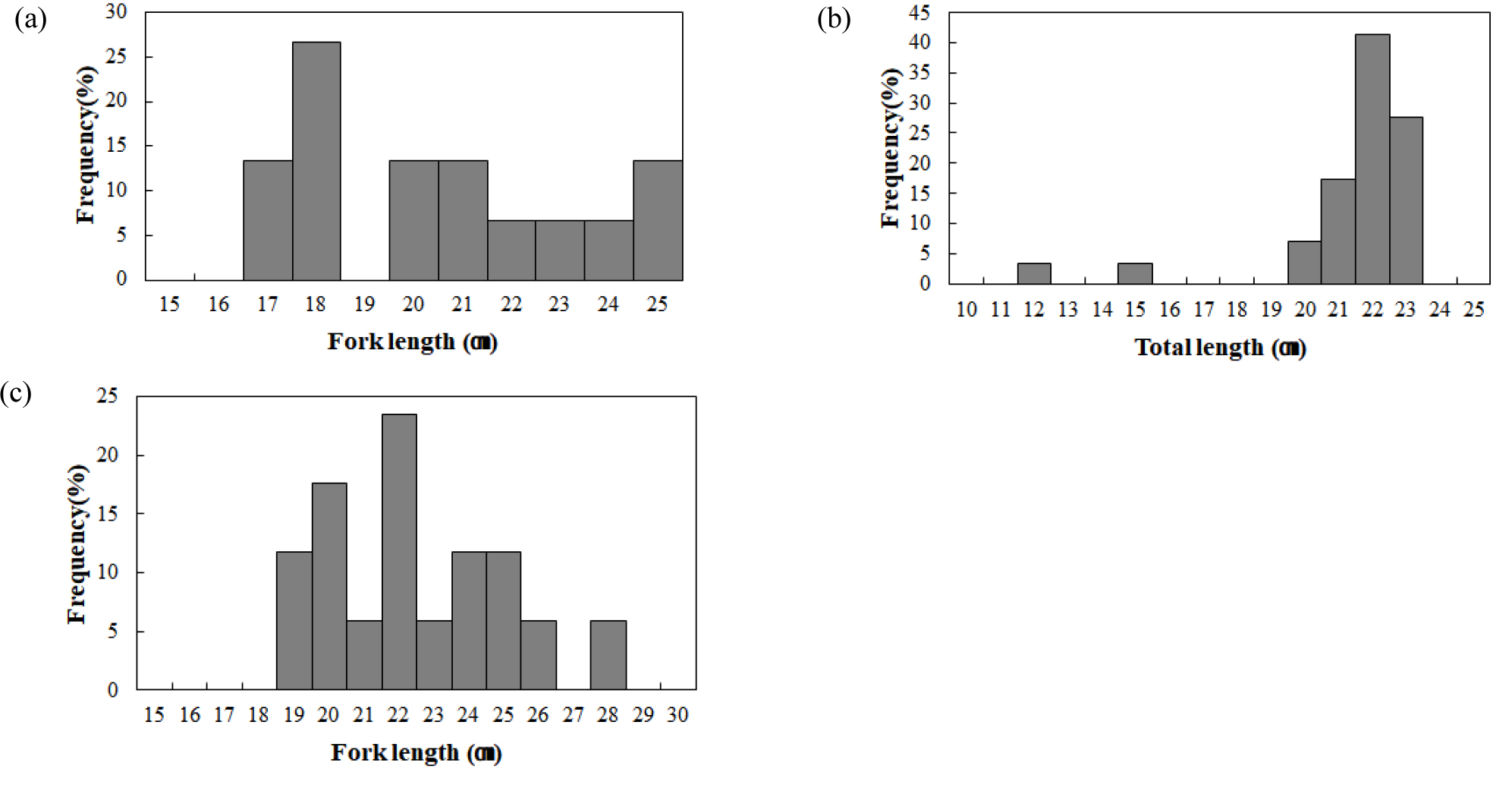

6월에 우점종인 말쥐치(Thamnaconus modestus), 미역치(Hypodytes rubripinnis), 용치놀래기(Halichoeres poecilopterus)의 체장-체중 관계식은 Fig. 18, 체장-빈도의 본포는 Fig. 21과 같이 나타났다. 말쥐치(Thamnaconus modestus)의 체장-체중 관계식은 , 평균 체장은 26.0cm, 평균 체중은 261.3kg이었다. 미역치(Hypodytesrubripinnis)의 체장-체중 관계식은 , 평균 체장은 8.3cm, 평균 체중은 8.2kg이었다. 용치놀래기(Halichoeres poecilopterus)의 체장-체중 관계식은 , 평균 체장은 17.0cm, 평균 체중은 74.7 kg으로 나타났다.

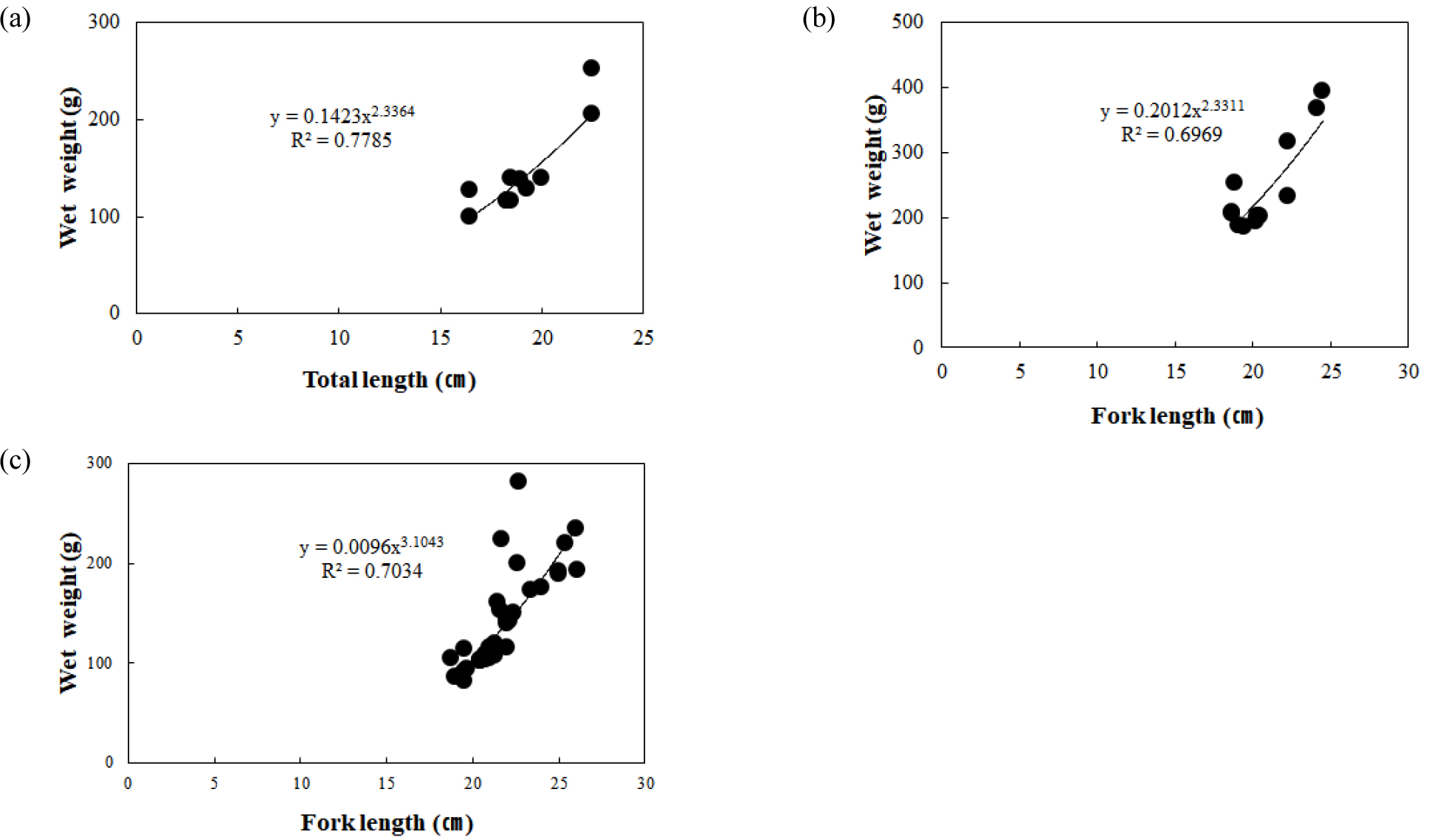

8월의 우점종인 개볼락(Sebastes pachycephalus), 돌돔(Oplegnathus fasciatus), 말쥐치(Thamnaconus modestus)의 체장-체중 관계식은 Fig. 19, 체장-빈도의 본포는 Fig. 22와 같이 나타났다. 개볼락(Sebastes pachycephalus)의 체장-체중 관계식은 , 평균체장은 19.1cm, 평균체중은 143.3kg이었다. 돌돔(Oplegnathus fasciatus)의 체장-체중 관계식은 , 평균체장은 20.4cm, 평균체중은 241.9kg이었다. 말쥐치(Thamnaconus modestus)의 체장-체중 관계식은 , 평균체장은 21.8 cm, 평균체중은 142.1 kg으로 나타났다.

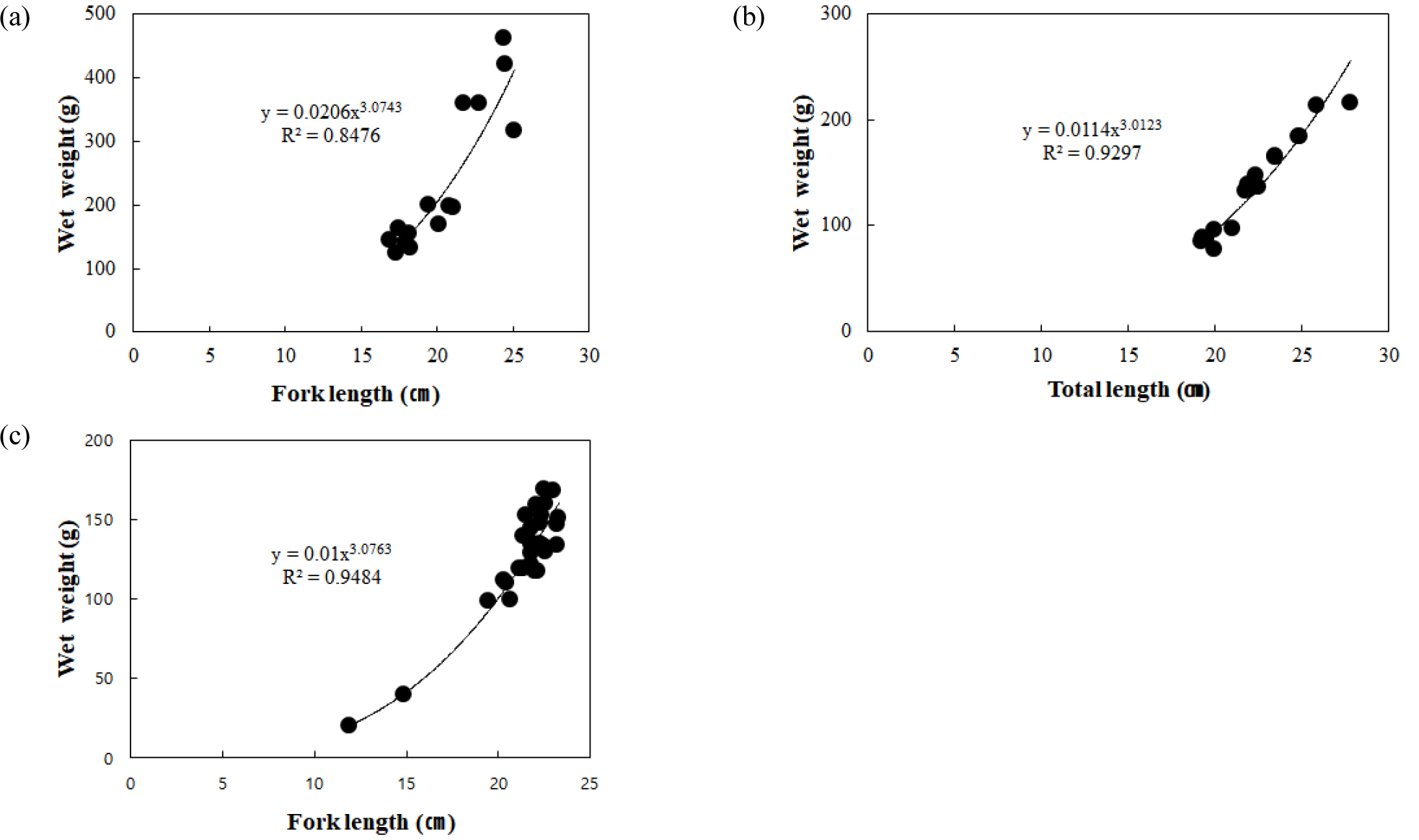

10월의 우점종인 돌돔(Oplegnathus fasciatus), 말쥐치(Thamnaconus modestus), 전갱이(Trachurus japonicus)의 체장-체중 관계식은 Fig. 20, 체장-빈도의 본포는 Fig. 23으로 나타났다. 돌돔(Oplegnathus fasciatus)의 체장-체중 관계식은 , 평균 체장은 20.4cm, 평균 체중은 235.4kg이었다. 말쥐치(Thamnaconus modestus)의 체장-체중 관계식은 , 평균 체장은 22.3cm, 평균 체중은 137.5kg이었다. 전갱이의 체장-체중 관계식은 , 평균 체장은 21.3cm, 평균체중은 127.3kg으로 나타났다.

3.3 울릉도 바다목장해역 우점 어류의 음향 산란 특성

수산자원 현존량을 추정하기 위해서는 어종의 음향산란 강도(Target strength, TS)가 꼭 필요한 조건 중 하나이다. 음향산란 강도에 대한 연구가 많이 진행되고 있지만 아직 상당히 부족한 편이다. 본 연구에서는 선행된 연구를 인용하여 결과 분석을 실시하였다. 울릉도 바다목장 해역에서 어획된 우점 어종의 음향산란 강도는 Table 1과 같이 나타났다. 음향산란 강도의 선행 연구 결과가 없는 울릉도 바다목장 해역의 우점 어종인 말쥐치(Thamnaconus modestus), 용치놀래기(Halichoeres poecilopterus), 미역치(Hypodytes rubripinnis)는 일반 경골어류의 120 kHz 값을 적용하였고, 돌돔(Oplegnathus fasciatus) 또한 선행 연구결과가 없어 비슷한 체형을 가진 참돔(Pagrus major)의 연구결과를 인용하였다.

Table 1.

Target strength of dominant species at Ulleung marine ranching area, Korea.

| Species | Target strength (TS) | Reference | |

| June | Thamnaconus modestus | 20log (L) - 72.0 | Lee et al. 2015 |

| Hypodytes rubripinnis | 20log (L) - 72.0 | Lee et al. 2015 | |

| Halichoeres poecilopterus | 20log (L) - 72.0 | Lee et al. 2015 | |

| August | Sebastes pachycephalus | 20log (L) - 66.9 | Mun et al. 2006 |

| Oplegnathus fasciatus | 20log (L) - 73.9 | Kang et al. 2004 | |

| Thamnaconus modestus | 20log (L) - 72.0 | Lee et al. 2015 | |

| October | Oplegnathus fasciatus | 20log (L) - 73.9 | Kang et al. 2008 |

| Trachurus japonicus | 20log (L) - 66.7 | Hwang et al. 2015 | |

| Thamnaconus modestus | 20log (L) - 72.0 | Lee et al. 2015 | |

3.4 울릉도 바다목장 해역의 어류 현존량

음향데이터를 이용하여 울릉도 바다목장 해역 어류의 현존량을 추정한 결과는 Table 2와 같다. 울릉도 바다목장 조사 해역의 면적은 4×1010 m2이다. 6월 주간에 Transect 6에서 5.7 n2/nm2으로 가장 낮았고, Transect 5에서 2426.2 n2/nm2으로 가장 높았다. 6월 야간에 Transect 2에서 50.2 n2/nm2으로 가장 낮았고. Transect 5에서 942.5 n2/nm2으로 가장 높았다. 8월 주간에 Transect 14에서 21.9 n2/nm2으로 가장 낮았고, Transect 16에서 2725.5 n2/nm2으로 가장 높았다. 8월 야간에 Transect 4에서 58.1 n2/nm2으로 가장 낮았고. Transect 3에서 1584.4 n2/nm2으로 가장 높았다. 10월 주간에 Transect 15에서 77.9 n2/nm2으로 가장 낮았고, Transect 13에서 3435.2 n2/nm2으로 가장 높았다. 10월 야간에 Transect 4에서 172.8 n2/nm2으로 가장 낮았고. Transect 5에서 1737.2 n2/nm2으로 가장 높았다.

Table 2.

Total biomass of the fish estimated by hydroacoustic survey at Ulleung marine ranching area, Korea.

음향산란 강도를 바탕으로 한 우점 어류의 평균 밀도 및 현존량은 Table 3과 같이 나타났다. 6월 주간에 평균 밀도는 말쥐치(Thamnaconus modestus) 34.3 g/m2, 미역치(Hypodytes rubripinnis) 9.1 g/m2, 용치놀래기(Halichoeres poecilopterus) 21.5 g/m2이었다. 6월 야간의 평균 밀도는 말쥐치(Thamnaconus modestus) 30.7 g/m2, 미역치(Hypodytes rubripinnis) 8.2 g/m2, 용치놀래기(Halichoeres poecilopterus) 19.2 g/m2이었다. 8월 주간에 평균 밀도는 개볼락(Sebastes pachycephalus) 8.6 g/m2, 돌돔(Oplegnathus fasciatus) 63.6 g/m2, 말쥐치(Thamnaconus modestus) 30.8 g/m2이었다. 8월 야간에 평균 밀도는 개볼락(Sebastes pachycephalus) 5.0 g/m2, 돌돔(Oplegnathus fasciatus) 37.3 g/m2, 말쥐치(Thamnaconus modestus) 18.1 g/m2이었다. 10월 주간에 평균 밀도는 돌돔(Oplegnathus fasciatus) 111.6 g/m2, 전갱이(Trachurus japonicus) 35.5 g/m2, 말쥐치(Thamnaconus modestus) 10.5 g/m2이었다. 10월 야간에 평균 밀도는 돌돔(Oplegnathus fasciatus) 93.8 g/m2, 전갱이(Trachurus japonicus) 29.8 g/m2, 말쥐치(Thamnaconus modestus) 8.8 g/m2이었다.

Table 3.

Total biomass of dominant species estimated by Target strength at Ulleung marine ranching area, Korea.

6월의 현존량은 주간에 말쥐치(Thamnaconus modestus) 306.6 ton, 미역치(Hypodytes rubripinnis) 0.4 ton, 용치놀래기 21.9 ton이었고 야간의 현존량은 말쥐치(Thamnaconus modestus) 274.4 ton, 미역치(Hypodytes rubripinnis) 0.3 ton, 용치놀래기(Halichoeres poecilopterus) 19.6 ton이었다. 총합은 주간에 916 ton, 야간에 297.3 ton 이었다. 8월의 현존량은 주간에 개볼락(Sebastes pachycephalus) 18.6 ton, 돌돔(Oplegnathus fasciatus) 320.5 ton, 말쥐치(Thamnaconus modestus) 86.7 ton이었고 야간의 현존량은 개볼락(Sebastes pachycephalus) 10.9 ton, 돌돔(Oplegnathus fasciatus) 187.8 ton, 말쥐치(Thamnaconus modestus) 50.8 ton이었다. 총합은 주간에 425.8 ton 야간에 249.5 ton이었다. 10월의 현존량은 주간에 돌돔(Oplegnathus fasciatus) 132.2 ton, 전갱이(Trachurus japonicus) 52.7 ton, 말쥐치(Thamnaconus modestus) 77.1 ton이었고 야간의 현존량은 돌돔(Oplegnathus fasciatus) 111.1 ton, 전갱이(Trachurus japonicus) 44.2 ton, 말쥐치(Thamnaconus modestus) 64.8 ton이었다. 총합은 주간에 262.6 ton 야간에 220.1 ton이었다.

2023년 울릉군 연안바다목장 조성해역의 효과조사를 진행한 결과, 수산자원의 서식처 및 회복을 위한 기능을 유지하고 있는 것으로 보인다. 본 조사는 울릉도 연안바다목장이 조성된 해역에서 수중 음향을 이용하여 6월, 8월, 10월 주ㆍ야간 어류의 시공간 분포 및 현존량을 추정하였다. 음향 조사 결과의 에코그램을 보면 표층, 중층에 주로 어군이 분포 하였다. 그러나 어획자료는 주로 저서 어종이 분포하는 것을 알 수 있었다. 우점어종은 용치놀래기, 미역치 등 저층어류였고 중층 어류이고 무리를 이루는 전갱이의 경우 어획량이 많지 않았다. 이는 중층 어류의 분포를 명확하게 알 수 없는 것을 보였다. 전 수층의 어류를 파악할 수 있는 어구의 개량이 필요하다. 그리고 어류의 현존량을 추정하는 것에 대한 중요한 요건 중 하나인 어류의 음향산란강도 역시 더 많은 연구가 병행되어야 할 것으로 판단된다.

4. 고찰

울릉군 연안바다목장 조성사업의 일환인 인공어초 설치사업 중 패조류용어초 설치사업의 경우 기존의 자연암반 면적의 확대와 부착생물의 새로운 서식공간 제공의 필요성에 의해 설치되었다. 이러한 패조류용어초 설치 지역의 경우 생태 환경, 조식동물 섭식량 등의 요인에 따라 조성 해조류의 밀도가 급속히 감소 및 소실하거나 생장이 불량한 경우 그 요인을 조사해서 정상적인 생장이 가능토록 해야 한다. 패조류용어초가 지속적으로 유지되기 위해서는 경쟁생물을 포함한 조식동물과 조성해조류와의 평형을 유지하여 적정한 군락밀도를 유지하는 일이 매우 중요하다. 조성된 해조류는 생장과 성숙으로 재생산되고 재생산량에 따라 밀도와 면적이 확산되지만, 종간 서식 경쟁 및 조식동물과의 경쟁으로 조성 대상종의 밀도 감소가 현저한 경우에는 경쟁생물 및 조식동물을 조절해야 하며 조성 해조류를 다시 조성하는 것도 고려해야 한다.

그리고 어류용 어초 설치지역의 경우 폐기물 등으로 인하여 인공어초의 기능이 상실하는 경우가 있다. 연안바다목장 조성사업의 목적 중 하나인 지역 어업인들의 소득증대에 있는 만큼 인공어초에 위집된 어획물을 수확하기 위해 여러 가지 어구를 사용하여 포획한다. 이때 여러 가지 이유로 하여금 어구를 제대로 수거하지 못하고 방치되는 경우가 발생한다. 이러한 방치된 어구 등 폐기물로 인해 어류의 산란장과 서식장를 제공하는 인공어초가 제 기능을 못하고 기능을 상실하게 된다. 또한 스쿠버 다이빙 등 인공어초를 관광자원으로 이용하기 위해서도 이러한 폐기물 등은 반드시 수거되어야 한다.

이러한 사후관리를 위하여 국비 및 지방비에 사후관리 예산 반영이 필수적이라 생각되며 지자체 및 해당 어촌계의 지속적인 관리와 관심이 필요하다고 판단된다.